輔助駕駛新強標進入公示期,將給行業帶來哪些沖擊?

HiEV大蒜粒車研所 | 10-17

22850

22850

作者 |肖恩

編輯 |德新

9月,傳聞已久的《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》強制性國家標準征求意見稿上線公示,這份文件也就是今年輔助駕駛乃至整個汽車行業高度關注的全新的「輔助駕駛強標」。

新強標(征求意見稿)的出臺,意味著中國的輔助駕駛發展正進入全新的階段,從過去的「無規可依」的探索,到接下來「有標可循」的規范發展。

由于這一標準廣泛的覆蓋范圍以及尤其針對安全性上嚴苛的要求,汽車廠商、用戶以及投資者們也在密切關注其對接下來輔助駕駛的技術發展、商業落地等的廣泛影響。

全球智能駕駛技術發展至今,已逐漸演變為中美兩強競爭的格局,其他國家和地區在技術推進與市場應用方面已被遠遠甩在身后。

相比于美國以特斯拉為代表的單一領跑局面,中國無論是在技術滲透率還是功能普及率上已大幅領先,已經事實意義上成為全球最大的智能駕駛應用市場。從最初的技術追隨者到如今的全面領跑者,中國智能駕駛行業的飛躍,不僅源于無數從業者的持續投入與技術積累,也得益于國家在政策與市場層面的有力支持。

作為與行車安全高度相關的關鍵功能,智能駕駛在發展初期必然面臨技術瓶頸與不確定性。如果從一開始就采取嚴格的監管制度,勢必會抑制行業的發展節奏。正因如此,中國政府在早期并未出臺強制性法規,而是給予了行業更多自由探索的空間。

然而,這種寬松的環境在一場突如其來的事故后發生了變化。3月29日,一輛搭載高速領航輔助駕駛功能的車輛在夜間行駛過程中,因道路維修改道場景未被系統正確識別,系統在最后時刻自動退出并將駕駛任務移交給駕駛員,駕駛員未能及時避障,最終導致事故發生。盡管類似事故此前也曾出現,但本次事故因其嚴重程度和涉事品牌的知名度,引發了廣泛社會關注。

這起事件將公眾目光再次聚焦于幾個根本性問題:輔助駕駛系統究竟應具備哪些能力?人與系統之間的職責邊界應如何劃分?行業應如何評判一個輔助駕駛系統是否合格?

在中國這個輔助駕駛功能已高度普及的市場中,令人遺憾的是,這些問題尚未有明確答案。

就在這場熱議逐漸退潮、公眾關注度開始下降之際,一部改變中國智駕行業的法規,正在醞釀之中。

趁著這個機會,我們也可以一起看看全球各大主要地區的輔助駕駛法規現狀,以及當前在公示中的強標對接下來國內的輔助駕駛發展會產生什么樣的影響。法規制定的方式和深度,直接決定了技術發展的速度、公眾的接受度以及安全的保障。在對面輔助駕駛這項新的技術,各個國家在相應的法規上也采取了不同的策略。

一、美國:企業自律、風險導向

美國一向鼓勵創新和自由,對輔助駕駛技術也是同樣,采用的是“寬進嚴管,自主合規”的策略。其核心的監管理念可以歸納為四個核心關鍵詞:“技術中立、企業自律、風險導向、聯邦主導”。

技術中立

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)不預設或者偏向任何一類技術路徑,不要求廠商使用特定傳感器或算法,只要求系統能可靠地識別道路環境并安全控制車輛。

僅設定“結果導向的安全目標”,但是并不規定如何實現。

企業自律

美國采用的是自我合規聲明的制度,廠商聲明其產品符合聯邦安全標準,而不需要事前驗證,這種機制鼓勵創新的同時減少了政府監管成本,相信市場機制和法律責任能夠激勵廠商保持安全與合規。

風險導向

監管優先聚焦可能帶來系統性安全風險的方面,例如駕駛員脫離、系統失效響應、數據記錄不足等等,但是對于低風險領域,監管保持寬松的態度。

對于L1和L2級別的輔助駕駛,監管不設置準入門檻,但是事故發生后,NHTSA會通過缺陷調查、召回介入,并根據事故的調查結果予以行政處罰。

聯邦主導

美國的一個特殊性在于各州對于政策和法規的制定上有相對獨立的權力,為了防止法規的碎片化,NHTSA作為聯邦機構統一制定技術指引,但是各州保留了駕駛許可和牌照發放等權力。

針對L2級別的輔助駕駛系統,美國沒有正式的法規。NHTSA在2017年發布了VSSA(Voluntary Safety Self-Assessment),它是一份系統制造商自愿提交的公開報告,用于向公眾和監管機構展示系統在各個安全方面的考量和設計措施,但是并不是強制要求的認證文件,企業是否提交并不會影響系統或者車輛的上市許可,報告中披露的內容由企業自行決定。

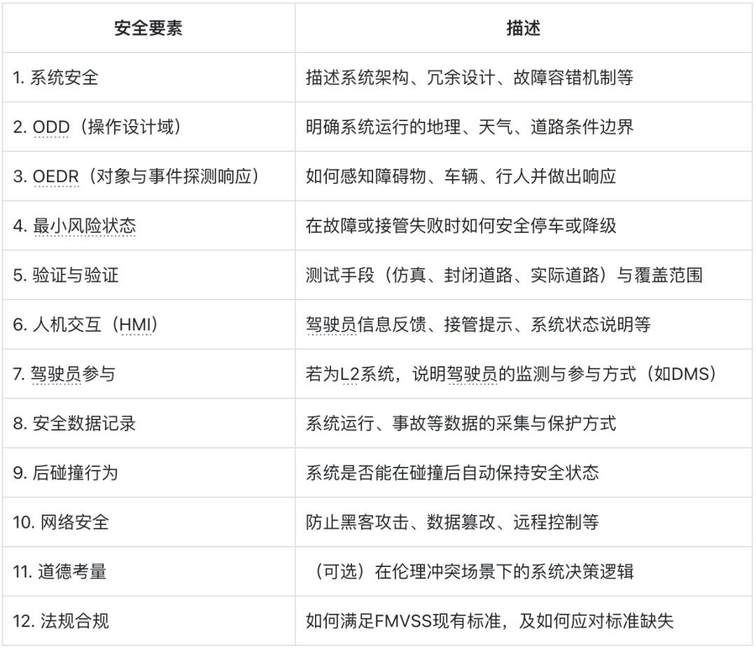

VSSA涵蓋了系統的12個關鍵要素:

多家美國廠商如通用Cruise、Waymo、福特等都提交過VSSA,有趣的是美國輔助駕駛的領軍企業特斯拉,并沒有提交過相關的報告。

二、歐洲:法規先行、安全優先

歐盟成員國采用聯合國歐洲經濟委員會(UN ECE)法規體系,汽車相關的法規由WP.29工作組負責制定,涵蓋的范圍包括主動安全、被動安全、電動汽車和智能網聯等多個領域。車輛或系統在一個國家取得認證后,其有效性會得到其他締約國的認可,實現“一次認證,多國通行”。

在輔助駕駛領域,UN ECE針對不同的等級(L1、L2、L3)都發布了相應的法規,其中L1和L2級別的輔助駕駛功能(如LKA和LCC)由UN R79來覆蓋,UN R157則規范了高速場景下對L3系統和功能的要求,而針對系統能夠自動變道的L2+功能UN ECE也將在今年正式發布R171(DCAS)法規。

和美國開放的法規策略不同,歐洲在法規方面的策略更為保守和嚴謹,采取的是法規先行、安全優先的原則,并對于上市車輛要求法規的強制認證。

法規先行

歐洲采取的是法規到產品的方式來推動技術的發展,在法規發布前會廣泛征取制造商的意見,但不會妥協于現有不成熟的技術,法規正式發布后只有滿足法規要求的系統才能上市銷售。

安全優先

UN ECE在制定法規時會重點關注系統的安全性,R79中對于橫向加速度限制、脫手時間和換道時間窗口等都有非常明確的要求,R157則進一步要求系統具有冗余的設計并在駕駛員不響應或系統故障無法維持控制時執行最小風險操作(MRM)。

R79在2019年就加入了對于LCC等L2系統的要求,而第一版的R157則在2021年就發布,是全球首個正式落地的L3自動駕駛法規,可以說在法規方面,歐洲走在了前面。

有意思的是針對NOA功能的DCAS法規從2021年開始討論,經過了4年的時間才正式發布針對高速NOA的版本,中國市場很多車型已經開始標配的城市NOA功能,則還沒有確定的發布日期。

NOA作為介于L2和L3之間的智駕功能,系統和駕駛員的邊界比較模糊,在法規的制定上更加困難,從這里也可以看出歐洲對于法規的謹慎態度。

三、中國:標準先行、逐步強制

中國的策略則是介于美國的自律創新導向和歐洲的強制規范之間,形成了具有中國特色的政府主導、標準先行、逐步強制的模式。

政府主導

中國政府在智能網聯汽車產業發展、標準規范、法規制定、試點運營、監管執行等各環節都發揮了主導作用,這一策略從頂層設計開始由國務院層面發布戰略規劃。

2020年發布的《智能汽車創新發展戰略》明確了建立健全推薦性與強制性標準體系的戰略目標,由工信部牽頭聯合企業共同制定相關標準。

標準先行

標準先行策略在輔助駕駛法規體系尚未完全建立前,通過制定推薦性國家標準(GB/T)、行業標準(QC/T)、團體標準(T/CSAE)等,先行確立系統定義、技術規范、測試方法與評價機制,為法規落地和監管實施打下基礎。

這種策略可以快速響應技術的進步,減少法律空窗期,保障先行產品合法合規。

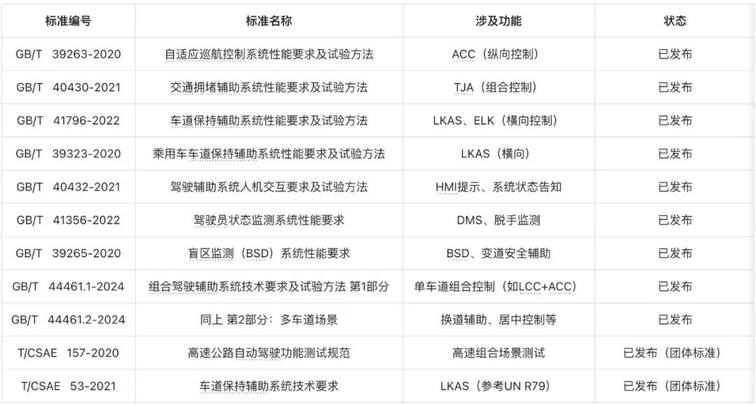

目前中國已經發布多個輔助駕駛相關的推薦性標準。

其中大部分標準采用與UN ECE相近的標準結構,便于未來企業出口進行UN認證。

逐步強制

中國智駕法規的另一個策略是逐步強制,目的是平衡技術發展和產業的實際能力,初期通過推薦性標準規范L1/L2等輔助駕駛功能,待產業普及和技術成熟后,逐步將其轉化為強制性國家標準或法規,但是目前還未出臺。

中國的法規策略在美國和歐洲之間尋找平衡點,給予了行業更多自由發展的空間,隨著技術的快速發展,這種策略也暴露了一些隱患。

標準的更新沒有跟上產業的變化。目前的標準大部分都停留在L1和L2級別的輔助駕駛功能上,但是國內市場已經開始大量普及NOA功能,對于具備NOA功能的系統暫時還沒有標準去規范。

標準缺乏強制性,對企業的約束不夠對于涉及行駛安全的輔助駕駛功能來說,需要轉化為法規或者強標。

在行業發展大步向前的時候,這些隱患都被隱藏在了冰山之下,但是一場意外事故的發生加速了法規推進的進程,一部針對L2級別組合輔助駕駛功能的強制性法規即將發布

四、中國輔助駕駛強標將至

4月下旬,工信部緊急協調法規工作組成員開始起草針對L2輔助駕駛系統的強標草案,5月中旬發布了第一版草案,這版草案在行業內引起了激烈的討論,大家一致認為這是史上最嚴的智駕法規。

再經歷了一段時間的意見征集和討論,9月中旬第二版強標草案發布,我們從行業獲悉,其與上一版本相比降低了部分要求,但依然是高標準的。

下面我們嘗試從多個角度解析這部法規,以及兩個版本的變化。

適用范圍

這部法規適用于所有的組合駕駛輔助系統(后文中簡稱系統),原文是這樣定義的:

在其設計運行條件下持續地執行動態駕駛任務中的車輛橫向和縱向運動控制,且具備與所執行的車輛橫向和縱向運動控制相適應的部分目標和事件探測與響應能力的硬件和軟件所共同組成的系統。

這個定義覆蓋了所有的L2系統,包括僅提供LCC功能的低階系統和提供NOA功能的中高階系統。

5月的草案中沒有進一步細分系統的類型,僅根據系統適用的道路環境提出了不同的測試要求,在9月的草案中進行了細化,根據系統可實現的功能分為3個類型,分別為基礎單車道組合駕駛輔助系統、基礎多車道組合駕駛輔助系統和領航組合駕駛輔助系統。

基礎單車道組合駕駛輔助系統

僅在A類道路環境下,根據車輛周邊行駛環境,對車輛持續進行橫向和縱向運動控制,輔助駕駛員控制車輛僅在選定的單一車道內行駛的組合駕駛輔助系統。

基礎多車道組合駕駛輔助系統

僅在A類道路環境下,駕駛員觸發換道過程后,根據車輛周邊行駛環境,對車輛持續進行橫向和縱向運動控制,輔助駕駛員在相同行駛方向的車道間執行換道過程的組合駕駛輔助系統。

領航組合駕駛輔助系統

除基礎單車道組合駕駛輔助系統、基礎多車道組合駕駛輔助系統外,至少具有車道巡航控制功能和風險減緩功能,在A類道路環境和/或B類道路環境下,根據車輛周邊行駛環境,對車輛持續進行橫向和縱向運動控制,輔助駕駛員執行部分動態駕駛任務的組合駕駛輔助系統。

其中A類道路環境指的是高速公路以及快速路,B類道路環境則是除A類以外的道路,包括城市道路和鄉村道路等等。

從可實現的功能來理解,基礎單車道組合駕駛輔助系統可在高速/快速路上實現單車道的LCC功能,基礎多車道組合駕駛輔助系統可在高速/快速路上實現ALC(自動變道輔助功能),領航組合駕駛輔助系統則可在高速/快速路或城市道路上實現NOA功能。

法規正式生效后,所有能提供L2功能的系統都需要通過認證后才能在市場上銷售。

對低階系統的要求

5月發布的第一版草案之所以被稱為最嚴法規,主要原因是增加了一些特殊的測試場景,例如直道側翻車試驗、交通錐探測與響應試驗和紙箱探測與響應試驗等等,并且未對低階和中高階系統進行區分。

這些場景對系統的感知能力提出了很高的要求,特別是市場上以單目攝像頭為感知核心的低階輔助駕駛系統,應對這些場景非常吃力。

HiEV獲悉,第一版草案發布后,很多汽車廠商都按照標準中的場景進行了摸底測試,通過的情況并不理想;因此在9月份的第二版草案中對部分內容進行了修改,對三種系統的要求做了區分。

基礎單車道組合駕駛輔助系統應符合《GB/T 44461.1 — 2024 智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統技術要求及試驗方法 第1部分:單車道行駛控制》,和歐盟R79中對車道保持和單車道自動駕駛的要求類似。

基礎多車道組合駕駛輔助系統的要求類似,整體應符合《GB/T 44461.2—2024 智能網聯汽車 組合駕駛輔助系統技術要求及試驗方法 第2部分:多車道行駛控制》。

以上兩類系統屬于可實現L2功能的低階系統,和上一個版本相比,新版比較大的改動是放寬了對低階系統的要求,不再要求識別錐桶、施工區域和紙箱等特殊的障礙物,降低了低階系統的準入門檻,同時將這些場景留給了可實現NOA功能的中高階系統。

領航組合駕駛輔助系統

領航組合駕駛輔助系統指的是可以實現NOA功能的中高階輔助駕駛系統,也是新版法規草案重點關注的對象。

除了常規的測試場景之外,根據不同的道路環境,法規對領航組合駕駛輔助系統提出了許多挑戰性的場景。

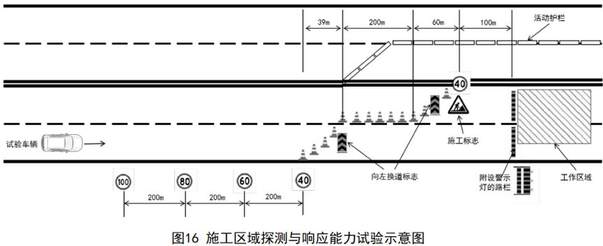

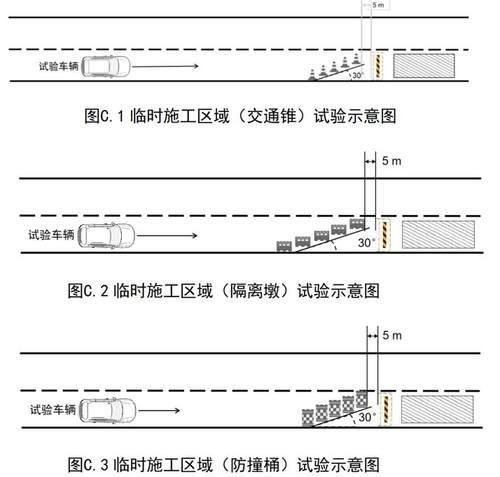

施工區域探測與響應試驗:在高速道路環境下,領航組合駕駛輔助系統需要通過施工區域探測與響應能力試驗,試驗車輛前進方向有成排交通錐封路,試驗車輛對向車道的內側車道由活動護欄隔離封路且延伸至對向車道內側車道的外側車道邊線,試驗車輛需要識別并避免與交通錐發生碰撞。

和上一個版本相比新版草案在場景設計上增加了限速牌、換道標志和施工標志,幫助系統提前識別并減速,變相的降低了該場景的難度。

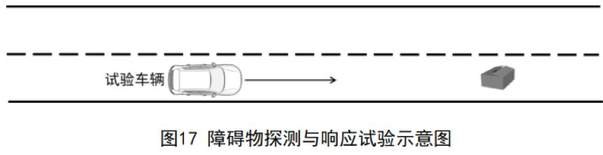

障礙物探測與響應試驗:紙箱探測與響應試驗也保留了下來,紙箱位于車道中央,大小為50cm x 50cm x 50cm,試驗車輛以系統可設定的最高車速行駛,距離紙箱至少200m時開始試驗,5月的初稿中要求系統能避免碰撞,考慮到該試驗的難度,新版中放寬了要求,原文描述為:”系統應處于激活狀態,且不應發生碰撞,或將碰撞速度降低到安全水平”。

如果系統支持城市道路環境下的L2功能,還需要額外通過環島通行試驗和信號燈識別與響應試驗。

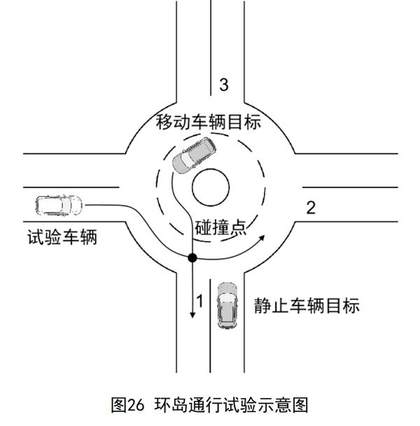

環島通行試驗:環島包含不少于3個出入口,路口內至少包含兩條車道, 路口每個出入口至少為雙向單車道, 試驗車輛入口上游存在一動態車輛目標, 下游第一個入口存在靜態車輛目標,要求車輛在環島的出口2或出口3駛出。

信號燈識別與響應試驗:試驗道路為至少包含雙向單車道的十字形交叉口且設置有信號燈。試驗車輛在系統激活狀態下,以 系統可運行的最大車速為沿試驗道路穩定行駛,在距離十字形交叉口至少 150 m 時試驗開始,信號燈在試驗車輛最前端距離交叉口停止線最小距離為 90 m~110 m 時,由綠色變為黃色持續 3 s 后變為紅色并持續 30 s 后變為綠色。測試車輛需要根據信號燈正確通過路口。

初版中交通錐、隔離墩和防撞桶的探測場景,在新版中被納入領航組合駕駛輔助系統的預期功能安全要求,需要在日間和夜間環境下測試,但新版放寬了通過條件,只要車輛未與其他目標物發生碰撞,或碰撞速度不超過 10 km/h,即視為通過。

除此以外,新版法規中將RMF(風險減緩功能)作為領航組合駕駛輔助系統的特殊要求,當駕駛員持續未響應系統提示或者系統發出立即控制警告后十秒未響應,系統需要包括直線停車或在特定條件下進行換道至右側車道、硬路肩等更安全區域停車。

五、中階崛起,利好激光雷達

新版法規草案雖然放寬了輔助駕駛系統的準入門檻,但是通過更嚴格的測試場景進一步區分了低階系統和中高階系統,對中國智駕行業將會產生深遠的影響。

低階系統面臨的沖擊

這個標準沖擊最大的將是以前視攝像頭為感知核心的低階方案,雖然行業內通常更關注VLA、端到端、大算力芯片等高階的技術,但是從市場的體量來看,低階方案目前仍然是主流。

圖片來源:企業官方

低階輔助駕駛方案主要包括前視一體機方案和小域控方案,其中前視一體機是最為主力的形態。

2024年,中國市場前視一體機出貨量已超過1000萬臺,整體滲透率達到47%;在ADAS細分市場中,滲透率更是超過73%。

前視一體機集成了攝像頭與SoC,結構緊湊,所用芯片算力普遍低于10 TOPS,能夠實現基礎L2級功能,并具備顯著的成本優勢,廣泛應用于多數合資品牌車型及國產品牌的中低端車型。

在系統方案上,以前視攝像頭為核心,輔以雷達進行感知補充,利用前視一體機的SoC構建小域控架構,實現高速NOA功能,也是當前低階智駕系統的主流方案。

由于低階系統所采用的芯片算力普遍較低,僅能支持傳統的CNN算法,模型部署存在較大限制,因此在障礙物識別能力和可識別的目標類型方面存在明顯短板。例如錐桶、水馬、隔離墩和紙箱等障礙物的識別,這對當前主流的低階系統來說是一項嚴峻挑戰。

此外,對于環島和路口信號燈的場景,低階系統也基本無法通過,因此在新版草案的要求下,傳統的低階系統將僅能在高速道路環境下實現LCC或ALC功能,無法在城市道路環境下使用,也無法實現NOA功能。

未來的低階系統將聚焦在僅需要高速L2功能的入門車型上,對于有NOA需求的車型,則需要算力更大、感知能力更強的中高階系統。

中階方案崛起

低階方案受到的沖擊并不會影響中國市場輔助駕駛的普及趨勢,從今年開始暫露頭角的中階方案很可能會是標準發布后的最大受益者,未來逐步取代低階方案而成為中國市場的主流。

中階輔助駕駛方案以多攝像頭為感知核心,支持7到11個攝像頭,可以和毫米波雷達或者激光雷達組合,形成一套能實現高速NOA和城市記憶領航的域控方案。

在芯片平臺方面,當前市場的代表包括高通的8620、英偉達的Orin N,以及主流的國產算力平臺。

高通作為座艙芯片的巨頭,一直在智駕領域積極探索,早期推出的8620就是一款面向中階輔助駕駛計算芯片,但性能有限。去年推出的8775則是一款艙駕一體芯片,在滿足座艙需求的同時,提供了近48 TOPs的稠密算力給輔助駕駛,可以實現高速NOA功能,是一套性價比非常高的中階方案。

英偉達也有中階產品Orin N,算力為84 TOPs,和其它中階芯片相比在性能上有一定優勢,同時在可以與英偉達高階芯片生態協同緊密,目前比亞迪的天神之眼C就部分使用了Orin N方案。

目前,地平線等國產廠商,從搭載量還是Tier 1合作伙伴上,也在快速崛起。

在成本控制和供應鏈選擇方面,中階方案為主機廠提供了更大的靈活性與多樣化選擇空間,預計將在標準推動下迎來快速發展。

激光雷達的普及

另一個可能因新標準而受益的關鍵傳感器是激光雷達。

過去兩年,在高階輔助駕駛的發展路線中,關于是否必須配備激光雷達的討論一直有很多討論。一部分主機廠堅持走純視覺路線,認為依靠高精度攝像頭和強大的算法足以實現感知能力;而另一部分則堅定認為激光雷達在提升系統安全冗余、應對極端或復雜場景方面不可或缺。

雖然本次標準并未對傳感器配置作出強制要求,但從其對感知精度、識別能力及系統魯棒性等方面提出的嚴格要求,可以看出監管部門對輔助駕駛安全性的高度重視。

尤其是在施工區域識別、異形障礙物檢測等測試項目中,傳統的純視覺系統面臨顯著挑戰,而激光雷達憑借其對三維空間的高精度感知能力,具備明顯優勢。

更重要的是,激光雷達的成本正在持續下降。隨著技術的成熟與產能的提升,激光雷達正逐步從高階方案向更為大眾化的中階方案延伸。

隨著標準落地實施,主機廠在權衡系統可靠性與成本之間,可能會更傾向于在中階方案中引入激光雷達,從而加速其在中國市場的普及。

從“無規可依”的探索階段,到“有標可循”的規范落地,中國智駕行業正站在一次重要的分水嶺上。即將出臺的這部L2法規,不僅填補了監管空白,更標志著中國智駕行業正步入一個以安全為底線、以標準為驅動的新階段。

短期來看,將對以低階方案為主的市場格局帶來沖擊;但從長期看,它也將加速行業的技術升級,提升中高階系統的安全性,為整個行業樹立更高的安全門檻與技術標準。

面對這場變革,企業唯有盡快適應、主動升級,才能在新一輪洗牌中占據有利位置。而對于整個行業而言,這不僅是一次挑戰,更是邁向更成熟、更可信賴智能駕駛時代的關鍵一步。

*注:文內場景圖片,來自于標準公示文件。